Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) est un diplôme de l’Education Nationale qui permet à son titutlaire de justifier de connaissances de bases en aéronautiques. C’est un atout indispensable pour un parcours dans le milieu de l’Aérien.

Notre école Ambassadair ACADEMY vous propose plusieurs modes d’entraînement pour vous préparer à l’examen dans les meilleures conditions. Bonnes révisions !

Réalisez l’épreuve en conditions réelles d’examen, avec un temps limité et un corrigé personnalisé en fin d’épreuve.

Vous pouvez télécharger le sujet d’examen vierge tel qu’il a été présenté aux candidats BIA à l’examen national.

GRILLE REPONSE AMBASSADAIR DE L’EXAMEN – SESSION BIA 2025 – 04 JUIN 2025 :

BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE – SESSION 2025

Examen paru le Mercredi 04 juin 2025 – 14h (Heure Paris)

Navigation Rapide par Module

Partie n°1 : METEOROLOGIE ET AÉROLOGIE

Partie n°2 : AÉRODYNAMIQUE, AÉROSTATIQUE ET PRINCIPES DU VOL

Partie n°3 : ÉTUDE DES AÉRONEFS ET DES ENGINS SPATIAUX

Partie n°4 : NAVIGATION, RÉGLEMENTATION, SÉCURITÉ DES VOLS

Partie n°5 : HISTOIRE ET CULTURE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL

Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Partie n°1 : METEOROLOGIE ET AÉROLOGIE

1.1 – Une information sur carte stipule l’ISO 0°C au FL80. Vous devez voler au FL60. En considérant le gradient standard, quelle est la bonne affirmation ?

- A. Le vol se fera en conditions à +4 °C

- B. Le vol se fera en conditions à -4 °C

- C. Le vol se fera en conditions à -2 °C

- D. Le vol se fera en conditions à +2 °C

En atmosphère standard, la température décroît de 2°C lorsque l’altitude augmente de 1000 ft.

FL80 signifie 8000 ft lus sur un altimètre réglé au QNE (QNE = calage standard = 1013,25 hPa).

Si l’avion descend de 2000 ft (au FL60), il fera donc 4°C de plus qu’au FL80 (0+(2×2) = 4)

B, C et D sont fausses car la seule réponse valide est la A.

1.2 – Les deux principaux composants de l’air sec sont :

- A. le diazote et le dioxygène.

- B. l’oxygène et le gaz carbonique.

- C. l’azote et l’hélium.

- D. l’oxygène et l’hydrogène.

L’atmosphère est composée de : 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d’autres éléments.

Les autres réponses sont fausses car le gaz carbonique, l’hélium et l’hydrogène ne font pas partie des 2 principaux composants de l’air sec.

1.3 – La transformation de l’eau de l’état gazeux à l’état liquide s’appelle :

- A. La fusion

- B. La sublimation

- C. L’évaporation

- D. La condensation

C’est la vapeur d’eau qui se dépose sur vos glaces après une douche chaude !

1.4 – Une trouée de Foehn :

- A. Est un endroit favorable à la pratique de la voltige aérienne

- B. Est une trouée de ciel clair associée a l’apparition d’un Cumulonimbus qui capte toute l’humidité de l’air

- C. Est une zone de ciel clair sous le vent d’un relief par suite d’assèchement de la masse d’air

- D. Est une zone de ciel clair liée a de hautes pressions à l’arrière d’un massif montagneux

L’effet de foehn, ou effet de vent de foehn, est un phénomène météorologique qui se produit lorsque de l’air humide est soulevé par un relief (comme une montagne) et perd une partie de son humidité avant de descendre sur le versant opposé.

Cet air, en redescendant, se réchauffe et s’assèche, créant des vents chauds et secs, souvent forts, sur le versant sous le vent.

Par exemple, il pleut beaucoup au nord des Pyrénées en France (Pau, Tarbes, Biarritz) et moins au sud des Pyrénées en Espagne (Zaragoza)… C’est l’effet de Foehn. Il pleut beaucoup dans les Vosges et en Alsace … C’est l’effet de Foehn.

1.5 – Parmi les éléments suivants, une conséquence possible du givrage est :

- A. Un gain d’altitude

- B. Une altération des profils aérodynamiques

- C. Une amélioration des performances de l’aéronef

- D. Une diminution de la trainée

Le givrage modifie le profil aérodynamique, ce qui dégrade les performances. De plus, le givre alourdit l’aéronef.

Les autres réponses sont fausses car contraires aux conséquences possibles du givrage.

1.6 – Lorsque le vent est fort au sol :

- A. Il y a peu de turbulences dans les basses couches de l’atmosphère

- B. Le ciel va systématiquement se dégager

- C. Il est nul en altitude

- D. Des turbulences dues aux imperfections du sol et aux obstacles se développent en basses couches

Si le vent est fort au sol alors il le sera aussi en altitude. Un vent fort est souvent assimilable à une perturbation donc un ciel couvert.

Le passage du vent sur les obstacles naturels ou artificiels présents au sol va désorganiser l’écoulement et donc provoquer des turbulences.

1.7 – Le mistral est un vent :

- A. Du sud sur Marseille.

- B. Du Sud Ouest qui souffle sur le Languedoc

- C. Du Nord Ouest qui souffle sur le Languedoc

- D. Du nord qui souffle dans la vallée du Rhône

Le Mistral, à ne pas confondre avec un autre vent local français du Languedoc, la Tramontane, est un vent du Nord qui souffle dans la vallée du Rhône.

Dans l’hémisphère Nord avec une circulation des vents dans le sens horaire autour d’un anticyclone et inversement pour une dépression, il y aura présence de Mistral lorsque globalement un anticyclone est présent sur le proche Atlantique (Ouest) et une dépression sur l’Europe continentale (Est).

1.8 – « Marais barométrique » désigne :

- A. Une zone où la pression varie peu

- B. Une zone ou un axe de basses pressions

- C. Une zone ou un axe de hautes pressions

- D. Une zone où le gradient de pression est très élevé

4 grandes tendances de pression sont à retenir : Anticyclone (réponse C), Dépression (réponse B), Marais (réponse A) et Col.

Par comparaison, un marais au sens ordinaire, est une zone fréquemment peu agitée qui se traduit dans ce contexte par une zone de vents calmes.

Rappelons que l’espacement des isobares (lignes d’égales pression), autrement dit la variation de pression nous renseigne sur l’intensité du vent. A une grande variation correspond une intensité élevée et inversement.

1.9 – Sur la photo ci-dessous, prise à Paris Orly au lever du jour après une nuit fraiche, sans nuage et sans vent, on observe un brouillard :

- A. d’advection.

- B. de rayonnement.

- C. d’évaporation.

- D. de convection.

Les conditions nécessaires à la formation de brouillard sont soit refroidissement de la masse d’air soit l’apport d’humidité.

Le brouillard de rayonnement est dû à un refroidissement de la masse d’air (lever du jour/nuit fraiche) et se rencontre par des conditions anticycloniques.

Le brouillard d’advection est dû au déplacement horizontal d’une masse d’air chaud et humide sur un sol froid. Le brouillard d’évaporation se produit par déplacement d’une masse d’air froid sur une zone aquatique chaude et humide.

1.10 – Sur une carte de pression, une ligne qui joint les points d’égale pression est nommée :

- A. Une isotherme

- B. Une isocline

- C. Une isohypse

- D. Une isobare

« iso » = égale, « bare» pour pression, « therme » pour température, « cline » pour inclinaison et « hypse » pour altitude.

1.11 – Un front froid :

- A. Est une surface séparant un air froid en mouvement d’un air plus chaud qu’il soulève

- B. Est l’arrivée d’un air froid sur une surface polaire glacée

- C. Est l’arrivée d’un air froid et lourd qui stabilise la basse couche atmosphérique

- D. Est généralement associé à des brises marines

Le front est la surface de séparation entre la masse d’air froide et la masse d’air chaude.

Il existe trois types de front à connaître avec une couleur qui leur est attribuée.

- Le front chaud (demi-cercle rouge) : L’air chaud repousse l’air froid devant lui et lui passe au-dessus.

- Le front froid (triangle bleu) : L’air froid postérieur pousse l’air chaud devant lui et le soulève au-dessus.

- L’occlusion (demi-cercle/triangle alternés violet) : Se produit lorsque le front froid (plus rapide) rattrape le front chaud (plus lent), le rejetant en altitude.

1.12 – Les courants de vent puissants que l’on rencontre à très haute altitude sont nommés :

- A. Jet-stream

- B. Jet-lag

- C. Tornade

- D. Rafale

Le jet-stream est un courant d’air puissant et rapide qui se trouve à très haute altitude, généralement dans la tropopause.

1.13 – La couche de l’atmosphère où se concentre la très grande majorité des phénomènes météorologiques est :

- A. La stratosphère

- B. La troposphère

- C. La mésosphère

- D. La thermosphère

La troposphère est la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre.

C’est la couche qui s’étend depuis la surface de la Terre jusqu’à une altitude d’environ :

-

8 km aux pôles, 18 km à l’équateur

-

C’est la couche où se produisent presque tous les phénomènes météorologiques : nuages, pluies, orages, vent, neige, brouillard, etc.

-

Elle contient environ 80 % de la masse totale de l’atmosphère, y compris la vapeur d’eau.

-

La température diminue avec l’altitude, en moyenne de 6,5°C par kilomètre (gradient thermique).

-

Elle est limitée en haut par la tropopause, une zone de transition avec la stratosphère.

Pourquoi pas les autres couches ?

-

A – La stratosphère : Située au-dessus de la troposphère (jusqu’à environ 50 km). Elle contient la couche d’ozone, mais très peu de phénomènes météorologiques.

-

C – La mésosphère : Entre 50 et 80 km d’altitude. Elle est surtout le lieu de désintégration des météorites.

-

D – La thermosphère : Très haute (80 à 600 km). C’est là où se produisent les aurores polaires et où circulent certains satellites.

La troposphère est la seule couche de l’atmosphère où la vie se développe et où se concentrent presque tous les phénomènes météorologiques. C’est donc la réponse B.

1.14 – Le principal danger induit par le brouillard sur le vol est :

- A. La formation de givrage possible en toutes saisons

- B. La turbulence associée

- C. La diminution de la visibilité

- D. Le risque de foudroiement

Le brouillard est un phénomène météorologique qui correspond à la suspension de minuscules gouttelettes d’eau dans l’air, réduisant la visibilité au sol à moins de 1 000 mètres (en aéronautique). Le brouillard réduit fortement la visibilité, ce qui pose un problème majeur au décollage et à l’atterrissage, il devient difficile de maintenir les repères visuels (piste, balises, obstacles).

1.15 – Dans l’atmosphère standard la température au niveau de la mer est de :

- A. 0°C

- B. 10°C

- C. 15°C

- D. 20°C

Au niveau de la mer, l’atmosphère standard est définie par :

- La température standard : Tstd = +15 °C

- La pression standard : Pstd = 1013,25 hPa

- La densité standard : = 1,225 kg.m-3

1.16 – A 4000 m, le capteur du ballon-sonde relève une température de -1 °C. Nous en concluons que l’atmosphère à 4000 m est :

- A. Plus froide que l’atmosphère standard

- B. Conforme à l’atmosphère standard

- C. Plus chaude que l’atmosphère standard

- D. Pus riche en dioxygène qu’au niveau du sol

Plus on monte en altitude, plus la température diminue.

Petit rappel : la température moyenne au niveau de la mer est de 15 °C. De plus, la température suit un abaissement continu de 2 °C/1000 ft ou de 6,5°C/1000m.

Si nous nous élevons à 1000 m, nous perdons 6,5 °C. Si nous nous élevons à 4000 m, nous perdons : 4 × 6,5 = – 26 °C

La température dans une atmosphère standard à 4000 m devrait donc être de :

15 – 26 = – 11 °C.

Comme –1°C (température réelle mesurée à 4000 m) est supérieur à -11°C (température standard attendue à 4000 m), l’atmosphère à 4000 m est Plus chaude que l’atmosphère standard.

La réponse A et la réponse B sont fausses. La réponse D est fausse, car la composition des gaz ne varie pas avec l’altitude.

La réponse C est correcte.

1.17 – La brise de pente (montante) se forme en région :

- A. Montagneuse et de nuit

- B. Côtière et de nuit

- C. Montagneuse et de jour

- D. Côtière et de jour

Petit rappel de cours : La brise montante a lieu le JOUR.

L’air au fond de la vallée, étant plus chaud, remonte vers l’amont : C’est la brise de vallée montante ou brise d’aval.

La réponse A est fausse, car c’est la brise descendante qui a lieu la NUIT.

La réponse B est fausse, car elle se produit près des côtes et la NUIT.

La réponse D est fausse, car elle se produit près des côtes.

La réponse C est correcte.

Conseil pratique du dimanche : Rappelez-vous que si vous partez camper avec des amis et que vous allumez un feu pour vous réchauffer, le sens du vent tournera. Ne vous placez donc pas trop près du feu avec votre tente, au risque de vous retrouver étouffé.

1.18 – Je monte dans l’avion le matin. L’altimètre, réglé sur le QNH hier soir, indique une altitude supérieure à celle de l’aérodrome

- A. La pression sur l’aérodrome a baissé pendant la nuit

- B. La température a baissé sur l’aérodrome pendant la nuit

- C. La pression sur l’aérodrome a augmenté pendant la nuit

- D. L’altimètre est forcément devenu défectueux

Quand la pression baisse, l’aiguille de l’altimètre monte (il croit que vous êtes plus haut). Le fait que l’altimètre indique une altitude supérieure à celle de l’aérodrome signifie que la pression a baissé pendant la nuit. Donc la réponse correcte est A.

Réponse détaillée : L’altimètre est un manomètre qui mesure la pression atmosphérique et la convertit en altitude en se basant sur l’atmosphère standard (ISA). Quand on règle l’altimètre sur le QNH, il doit indiquer l’altitude de l’aérodrome par rapport au niveau de la mer.

La veille, vous avez réglé le QNH (pression réduite au niveau de la mer) sur votre altimètre. Le lendemain matin, sans modifier le réglage, l’altimètre indique une altitude plus élevée que celle réelle de l’aérodrome.

Si l’altimètre affiche une altitude plus haute, cela signifie que l’instrument « pense » que vous êtes plus haut, donc que la pression a diminué par rapport à la veille (car en haute altitude, la pression est plus faible). ➝ Baisse de la pression = l’altimètre surestime l’altitude.

Pourquoi pas les autres réponses :

- B – La température a baissé : La température n’influence pas directement l’aiguille de l’altimètre réglé au QNH. Elle influence la densité de l’air et donc l’altitude densité, mais pas la lecture directe de l’altimètre.

- C – La pression a augmenté : Si la pression avait augmenté, l’altimètre aurait indiqué une altitude plus basse, pas plus haute.

- D – Altimètre défectueux : C’est une hypothèse excessive. Ce phénomène est courant et normal avec la variation naturelle de la pression.

1.19 – Un vent du 090/20 vient :

- A. De l’ouest à une vitesse de 20 kt

- B. De l’est à une vitesse de 20 kt

- C. De l’est à une vitesse de 20 km.h-1

- D. De l’ouest à une vitesse de 20 km.h-1

La lecture d’un vent sur une carte est donnée sous cette forme XXX/ZZ,

où XXX indique la direction d’où vient le vent,

et ZZ l’intensité du vent en nœuds (kt).

Rappel de la rose des vents : Le nord 360° ou 000°, L’Est 090°, Sud 180°, Ouest 270°

La réponse A est fausse, car le vent de l’ouest sera décrit 270/20..

La réponse B est correcte = Vent de l’Est (du 090) pour 20kt.

La réponse C est fausse, car l’unité est en km/h.

La réponse D est fausse, car l’unité est en km/h et le vent vient de l’ouest (270°).

1.20 – Sur des cartes TEMSI, on peut lire une validité au 14/10/2019 à 15 UTC. Sachant que le 14 octobre 2019, la France était en heure d’été, à quelle heure légale correspond cette prévision ?

- A. 13h

- B. 14h

- C. 16h

- D. 17h

En France, comme dans d’autres pays (mais pas tous), nous avons une heure dite « d’été » et une heure dite « d’hiver ». C’est un décalage par rapport à l’heure UTC.

L’hiver, nous sommes en UTC+1.

L’été, nous sommes en UTC+2.

Donc, si la carte du 14/10/2019 est éditée à 15 UTC et que nous sommes toujours en heure d’été, il faut ajouter 2 heures pour obtenir l’heure légale.

Les réponses A, B et C sont fausses.

La réponse D est correcte.

Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Partie n°2 : AÉRODYNAMIQUE, AÉROSTATIQUE ET PRINCIPES DU VOL

2.1 – Pour un aéronef en vol en palier stabilisé (vol horizontal à vitesse constante), quelle proposition est correcte ?

- A. La portance est légèrement inférieure au poids

- B. La portance équilibre la trainée

- C. La portance et la traction sont identiques

- D. La portance équilibre le poids

En vol horizontal à vitesse constante, la portance exercée par les ailes de l’aéronef équilibre exactement le poids de l’aéronef. C’est ce qui maintient l’aéronef en altitude sans qu’il ne monte ni ne descende.

2.2 – Les dispositifs hypersustentateurs ont pour but :

- A. De diminuer la portance à vitesse élevée (par exemple : pour une descente d’urgence)

- B. D’augmenter la vitesse de décrochage pour certaines manœuvres

- C. De diminuer la traînée pour certaines manœuvres.

- D. De diminuer la vitesse de décrochage dans certaines phases de vol (par exemple : au décollage et à l’atterrissage)

Grâce aux volets (dispositifs hypersustentateurs = hyper sustentation = capacité à se maintenir en l’air), l’aile peut générer suffisamment de portance à une vitesse plus basse. Cela permet de décoller et d’atterrir sur des distances plus courtes et à des vitesses plus faibles.

Les autres réponses sont fausses car ne correspondant au but des dispositifs hypersustentateurs.

2.3 – Le facteur de charge subi par un aéronef en virage en palier :

- A. Diminue avec l’inclinaison

- B. Est toujours égal a 2

- C. Ne dépend que du type d’aéronef

- D. Augmente avec l’inclinaison

Le facteur de charge subi par un aéronef en virage en palier dépend de l’inclinaison du virage :

La formule est n = 1/cos(θ) avec θ étant l’angle d’inclinaison.

2.4 – Le profil d’une aile est lisse lorsque :

- A. Le bec et les volets sont rentrés.

- B. Le bec est rentré et les volets sont sortis

- C. Le bec est sorti et les volets sont rentrés

- D. Le bec et les volets sont sortis

Le profil d’une aile est dit lisse lorsque sa forme est la plus épurée possible, sans dispositifs hypersustentateurs déployés.

Le bec de bord d’attaque et les volets de bord de fuite sont des surfaces mobiles utilisées lors du décollage et de l’atterrissage pour augmenter la portance. Quand ils sont rentrés, le profil est lisse et donc plus aérodynamique, ce qui est préférable pour voler rapidement avec moins de traînée.

2.5 – Pour calculer la distance de décollage d’un avion, il faut prendre en compte :

- A. La masse de l’avion uniquement

- B. La température, l’altitude de l’aéroport, la masse de l’avion

- C. L’altitude de l’aéroport uniquement

- D. Aucun de ces éléments

La distance de décollage d’un avion dépend de plusieurs facteurs tel que les performances du moteur et l’aérodynamique des ailes pour nous décoller.

La densité de l’air impacte directement les performances de l’avion. Les terrains en altitude (en montage par exemple) ou lors de journée de haute température, la densité de l’air est plus faible. Les performances seront dégradées. Il faudra donc une plus grande distance de décollage.

Une masse plus élevée nécéssite également une quantité de portance plus importante et donc une vitesse plus elevée au décollage, soit plus de distance.

Enfin, d’autres facteurs seront à prendre en compte tel que l’état de la piste (herbe/bitume), la pente, le vent de face/de dos, etc…

2.6 – La trainée induite est une conséquence de :

- A. L’interaction du fuselage et de l’aile

- B. La rotation de l’hélice

- C. La différence de pression entre l’intrados et l’extrados

- D. L’usage d’un train fixe

Il existe 2 grandes familles de traînée :

- Traînée parasite : Cette traînée n’a rien à voir avec la portance. Elle est liée au déplacement de l’avion dans l’air

- Traînée de forme : due à la forme des objets dans l’écoulement (fuselage, antennes, roues, etc.).

- Traînée de frottement : due au contact de l’air avec les surfaces (frottements dans la couche limite). Elle augmente fortement avec la vitesse.

- Traînée induite : C’est la traînée liée à la production de portance, donc uniquement présente lorsque l’aile génère de la portance, ie lorsqu’une différence de pression entre le bas de l’aile (intrados) et le haut de l’aile (extrados) apparait. Plus la portance est elevée, plus il y a de la trainée induite.

2.7 – L’incidence d’une aile est positive lorsque :

- A. L’écoulement est parallèle à la corde du profil

- B. L’écoulement attaque le profil du côté de l’extrados

- C. L’écoulement attaque le profil du côté de l’intrados

- D. L’aéronef est en vol dos stabilisé

L’incidence est un angle entre le vent relatif et la corde de l’aile.

- L’incidence est comptée positivement lorsqu’elle attaque le profil d’aile du côté de l’intrados,

- L’incidence est comptée négativement lorsqu’elle attaque le profil d’aile du côté de l’extrados,

- L’incidence est nulle lorsque l’écoulement du vent relatif est parallèle à la corde du profil.

2.8 – Lors d’une ressource, le facteur de charge :

- A. Augmente

- B. Diminue et la vitesse de décrochage augmente

- C. Reste constant

- D. Diminue ainsi que la vitesse de décrochage

Une ressource est un virage dans le plan vertical et communément un passage ‘rapide’ d’une descente vers une montée.

Comme dans le plan horizontal cela induit un effet centrifuge qui s’additionne au poids que la portance doit contrer par augmentation de sa valeur.

Le facteur de charge augmente. « Les G positifs » sont particulièrement notables sur les avions de chasse et dans les figures de voltige aérienne.

2.9 – Ce qui assure la plus grande stabilité d’un aéronef :

- A. Le dièdre et la flèche positifs

- B. Le dièdre négatif et la flèche nulle

- C. Le dièdre et la flèche négatifs

- D. Le dièdre positif et la flèche nulle

Le dièdre est l’angle entre le plan des ailes et l’horizontale. Il est compté positivement lorsque l’extrémité des ailes pointe vers le haut, négativement dans le cas inverse. Un dièdre positif va permettre de contrer un roulis indésirable.

La flèche est l’angle entre le bord d’attaque des ailes et un axe perpendiculaire au fuselage. Il est compté positivement lorsque l’extrémité des ailes pointent vers l’arrière de l’avion, négativement dans le cas inverse. Un angle de flèche positif va permettre de contrer une dissymétrie.

Le dièdre et flèche positifs assurent la plus grande stabilité. C’est le plus commun dans l’aviation civile commerciale.

Un dièdre et une flèche négatifs amplifieraient à l’inverse des phénomènes qui « déstabilisent » l’aéronef. Ceci peut être souhaitable pour faire gagner en manoeuvrabilité l’aéronef, dans certains usages militaires par expemple.

2.10 – L’angle d’incidence d’un profil est l’angle formé entre :

- A. La corde du profil et l’horizontale

- B. L’axe longitudinal de l’avion et la direction du vent relatif

- C. La direction du vent relatif et l’horizontale

- D. La corde du profil et la direction du vent relatif

Trois angles dans le plan vertical d’un avion sont à retenir :

- L’assiette formée entre l’horizon et l’axe longitudinal de l’avion

- La pente entre l’horizon et la direction du vent relatif/ trajectoire (réponse C)

- L’incidence entre la corde du profil et la direction du vent relatif

Les réponses A et B ne correspondent à aucun angle défini dans ce contexte.

2.11 – Lorsqu’un aéronef est centré avant :

- A. Sa stabilité augmente

- B. Sa maniabilité augmente

- C. Sa maniabilité et sa stabilité ne sont pas modifiées

- D. Sa stabilité diminue

Centrage avant = stabilité augmente, maniabilité diminue.

Centrage arrière = stabilité diminue, maniabilité augmente, mais risque de perte de contrôle.

Lorsque le centrage d’un aéronef est avant (le centre de gravité est déplacé vers l’avant), cela a les effets suivants :

-

Stabilité longitudinale augmente : Le bras de levier entre le centre de gravité (CG) et la surface stabilisatrice horizontale devient plus long. Cela signifie que le stabilisateur génère un couple plus important pour équilibrer l’avion, ce qui rend l’avion plus stable en tangage.

-

Maniabilité diminue : Plus l’avion est stable, moins il est maniable. Il devient plus lourd aux commandes, notamment à la profondeur, car il faut plus d’effort pour le faire changer d’assiette.

-

Un centrage trop avant peut même rendre l’arrondi difficile à l’atterrissage, car il faut beaucoup tirer sur le manche.

2.12 – L’assistance gravitationnelle :

- A. Permet le retour du lanceur sur Terre

- B. Est une ligne téléphonique entre l’ISS et la Terre en cas de besoin d’assistance

- C. Est utilisée comme « moteur » afin d’accélérer les sondes lors de leurs voyages interstellaires

- D. Est un propulseur

L’assistance gravitationnelle (ou fronde gravitationnelle) est une technique utilisée en astronomie pour modifier la trajectoire et la vitesse d’une sonde spatiale en utilisant la gravité d’une planète ou d’un autre corps céleste.

Comment cela fonctionne ?

-

La sonde passe à proximité d’un corps massif (comme Jupiter, la Terre ou Vénus).

-

La gravité de ce corps attire la sonde, qui gagne de la vitesse en tombant vers lui.

-

En ressortant de l’attraction gravitationnelle, la sonde garde une partie de cette vitesse supplémentaire.

-

L’énergie provient du mouvement orbital de la planète autour du Soleil, pas d’un moteur.

En résumé :

-

A – Faux : Le retour du lanceur sur Terre n’a rien à voir avec cela.

-

B – Faux : Ce n’est pas un système de communication.

-

C – Vrai : C’est un « moteur » naturel utilisé pour accélérer les sondes.

-

D – Faux : Ce n’est pas un propulseur physique.

2.13 – La corde de profil de l’aile est le segment qui joint :

- A. L’emplanture à l’extrémité de l’aile

- B. Les deux extrémités de l’aile

- C. Le bord d’attaque au bord de fuite

- D. La partie la plus large entre l’intrados et l’extrados

La corde d’un profil aérodynamique (ou corde de profil) est le segment droit qui relie le bord d’attaque (avant du profil) au bord de fuite (arrière du profil) d’un profil d’aile.

La corde de profil est une référence géométrique essentielle en aérodynamique. Elle sert à définir plusieurs paramètres fondamentaux comme l’angle d’incidence, la portance, la traînée, et le centre de poussée.

-

Corde de profil → c’est sur le profil d’aile (vue de côté).

-

Envergure → distance entre les deux extrémités des ailes (vue de face).

-

Emplanture et extrémité d’aile → concernent la structure de l’aile, pas le profil.

-

La largeur entre intrados et extrados → c’est l’épaisseur du profil, pas la corde.

2.14 – L’origine de la sustentation de l’aile résulte de l’apparition :

- A. D’une dépression à l’extrados et à l’intrados

- B. D’une surpression à l’intrados et à l’extrados

- C. D’une dépression à l’extrados et d’une surpression à l’intrados

- D. D’une suppression à l’extrados et d’une dépression à l’intrados

La sustentation (la portance) de l’aile provient de la différence de pression entre :

-

L’extrados (dessus de l’aile) où il y a une dépression (basse pression).

-

L’intrados (dessous de l’aile) où il y a une surpression (haute pression).

Cette différence de pression génère une force orientée vers le haut : la portance, qui compense le poids de l’aéronef.

2.15 – L’angle de pente est :

- A. L’angle entre l’horizontal et l’axe longitudinal de l’avion

- B. L’angle entre la corde de profil de l’aile et le vent relatif

- C. L’angle affiché sur l’horizon artificiel du pilote

- D. L’angle entre l’horizontal et la trajectoire réelle de l’avion

Trois angles dans le plan vertical d’un avion sont à retenir :

- L’assiette formée entre l’horizon et l’axe longitudinal de l’avion

- La pente entre l’horizon et la direction du vent relatif/ trajectoire.

- L’incidence entre la corde du profil et la direction du vent relatif

2.16 – En vol si le pilote tire sur fortement sur le manche, le facteur de charge :

- A. Augmente

- B. Diminue

- C. Reste constant

- D. Devient nul

Lorsque le pilote tire sur le manche de son avion il augmente l’incidence donc il augmente la portance de son avion, faisant augmenter le poids apparent (Portance) et par conséquence le facteur de charge augmente.

« Les G positifs » sont particulièrement notables sur les avions de chasse et dans les figures de voltige aérienne.

2.17 – Parmi les éléments suivants, celui qui a une influence sur la position du centre de gravité :

- A. La trajectoire

- B. La vitesse

- C. Le niveau de carburant dans les réservoirs

- D. L’inclinaison

Le centre de gravité est dépendant de la façon dont l’avion est chargé (bagages, passagers, pilote) et de la quantité de carburant dans le(s) réservoir(s).

Le carburant étant consommé en vol, cela influencera sur la position du centre de gravité pendant le vol.

La trajectoire influe sur le poids apparent mais pas sur le CG. La vitesse n’a aucun effet sur le CG. L’inclinaison influence le facteur de charge

2.18 – En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif, la valeur de la portance est :

- A. x3

- B. x9

- C. x6

- D. x12

La portance est calculée avec la formule :

La portance est proportionnelle au carré de la vitesse.

Donc, si la vitesse est multipliée par 3, alors :

→ La portance est multipliée par 9.

2.19 – Le réglage de l’hélice en plein petit pas au décollage a pour but de :

- A. Diminuer la distance de décollage et la pente de montée

- B. Augmenter la distance de décollage et diminuer la pente de montée

- C. Diminuer la distance de décollage et augmenter la pente de montée

- D. Augmenter la distance de décollage et la pente de montée

Le plein petit pas signifie que les pales de l’hélice sont orientées avec un angle faible par rapport au plan de rotation.

-

L’hélice « mord » moins d’air à chaque tour → elle peut tourner plus vite (plus de tours par minute – RPM).

-

Le moteur développe son maximum de puissance à bas régime de vitesse (décollage, montée).

-

Très bon rendement à faible vitesse, comme au décollage.

La traction est maximale à basse vitesse. Cela permet de réduire la distance de décollage. Cela améliore la pente de montée (l’avion monte plus rapidement par rapport à la distance sol parcourue).

En revanche, le plein petit pas n’est pas adapté aux hautes vitesses de croisière, car l’hélice « mouline » dans l’air sans efficacité, d’où l’intérêt du grand pas en croisière.

2.20 – Pour un aéronef en montée rectiligne uniforme, la force de traction de l’hélice est fonction :

- A. Uniquement de la traînée

- B. De la trainée, du poids et de l’angle de montée

- C. Uniquement du poids et de la portance

- D. Du poids et de l’angle de montée

Lorsqu’un aéronef est en montée rectiligne uniforme, cela signifie : Vitesse constante et Trajectoire inclinée vers le haut avec un angle de montée.

Les forces qui s’opposent à la traction de l’hélice sont :

-

La traînée (D) → résistance à l’avancement.

-

Une composante du poids (W) → projetée selon la trajectoire de montée.

→ La traction doit équilibrer la traînée, plus la composante du poids, selon la pente de montée.

Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Partie n°3 : ÉTUDE DES AÉRONEFS ET DES ENGINS SPATIAUX

3.1 – Parmi ces instruments, celui qui utilise un gyroscope est :

- A. L’horizon artificiel

- B. Le compas magnétique

- C. L’anémomètre

- D. Le tachymètre

Le gyroscope est utilisé dans les instruments de navigation inertielle comme : L’horizon artificiel (attitude), Le directeur de cap (heading indicator), Le coordinateur de virage (turn coordinator).

A – L’horizon artificiel : Indique l’attitude de l’avion (inclinaison longitudinale et latérale). Il utilise un gyroscope pour rester stable par rapport à l’horizontale réelle, ce qui permet de donner une référence fiable à l’intérieur du cockpit, même si l’avion bouge.

B – Le compas magnétique : Fonctionne grâce au champ magnétique terrestre.

C – L’anémomètre : Mesure la vitesse de l’air relative (vitesse aérienne) à l’aide de la pression dynamique, obtenue par un tube de Pitot.

D – Le tachymètre : mesure la vitesse de rotation (ex. : moteur), généralement à l’aide de capteurs électroniques ou mécaniques.

3.2 – Quels sont les éléments présents dans une commande de vol mécanique simple d’un avion d’aéroclub :

- A. Câbles et poulies

- B. Tuyaux hydrauliques et servocommande

- C. Moteurs électriques et câbles

- D. Bielles et piston

Les avions d’aéroclub (1000 à 1500 kgs) utilisent principalement des câbles et des poulies, facile de maintenance et d’installation. Éléments considérés comme plutôt légers également.

La réponse B « Hydraulique » concerne les avions commerciaux (exemple : Boeing B737), qui ont des « masse » plus importantes (70 000 kgs). L’hydraulique permet d’alléger la force à exercer sur le manche.

La réponse C « Moteurs électriques » ou encore appelés « fly by wire » est utilisé par exemple sur A320, pour alléger le poids que peuvent constituer des commandes de vols « classiques » .

D Bielles et Piston sont des métaux lourds « et peu maniable » utilisé au sein d’un moteur à quatre temps. Cela n’a rien à voir avec le sujet.

3.3 – Dans un moteur à 4 temps, la compression intervient après :

- A. La combustion

- B. La détente

- C. L’admission

- D. L’échappement

Un moteur à 4 temps suit un cycle en 4 étapes, dans l’ordre suivant :

1. Admission :

La soupape d’admission s’ouvre, le piston descend, et le mélange air-carburant est aspiré dans le cylindre.

2. Compression

Les soupapes se ferment, le piston remonte et compresse le mélange. C’est cette phase qui suit directement l’admission.

3. Combustion / Explosion :

Une étincelle (dans un moteur à essence) enflamme le mélange comprimé, ce qui pousse le piston vers le bas. C’est la phase de détente.

4. Échappement :

Le piston remonte de nouveau, la soupape d’échappement s’ouvre, et les gaz brûlés sont expulsés.

3.4 – Sur un parapente, la liaison entre les élévateurs et l’aile est assurée par :

- A. Des ficelles

- B. Des cordelettes

- C. Des lignes

- D. Des suspentes

Sur un parapente, la voile (l’aile) est reliée au harnais du pilote par différents éléments. Voici les composants clés :

-

L’aile est la voile elle-même.

-

Les suspentes sont les fils solides qui relient l’aile aux élévateurs.

-

Les élévateurs sont des sangles qui relient les suspentes au harnais du pilote.

-

Le harnais est le siège dans lequel est installé le pilote.

3.5 – Pour indiquer l’altitude, l’altimètre utilise :

- A. La différence entre la pression totale et la pression dynamique

- B. La pression totale

- C. La pression dynamique

- D. La pression statique

L’altimètre est un instrument de bord qui sert à indiquer l’altitude d’un aéronef. Il fonctionne grâce à la pression atmosphérique, qui diminue avec l’altitude. Il utilise spécifiquement la Pression Statique.

-

La pression statique est la pression de l’air ambiant, mesurée sans influence du mouvement de l’aéronef.

-

Cette pression est captée par des prises statiques situées sur le fuselage.

-

L’altimètre compare cette pression à une référence (réglée par le pilote, comme QNH) pour afficher une altitude pression.

À noter : La pression totale & dynamique sont utiles pour l’anémomètre, pour des indications de vitesses relative à l’air.

3.6 – Les cadres :

- A. Ont dans le fuselage le même rôle que les nervures dans les ailes

- B. Sont situés en bout d’aile pour éviter les tourbillons marginaux

- C. Sont les pièces maitresses du fuselage qui supportent les efforts de flexion

- D. Sont toujours montés par paire pour augmenter leur solidité

Dans la structure d’un avion, les cadres sont des éléments transversaux placés dans le fuselage. Ils ont un rôle similaire aux nervures qu’on trouve dans les ailes.

Rôle des Cadres :

-

Ils maintiennent la forme circulaire ou ovale du fuselage.

-

Ils transmettent les efforts provenant de la peau (revêtement extérieur) vers les longerons ou les lisses.

-

Ils apportent de la rigidité transversale, comme les nervures le font pour les ailes.

3.7 – En aéromodélisme, un avion d’apprentissage deux axes est pilotable sur les axes de :

- A. Roulis et lacet

- B. Roulis uniquement

- C. Tangage et roulis

- D. Tangage et lacet

En aéromodélisme, un avion d’apprentissage « deux axes » est conçu pour être simple à piloter, idéal pour les débutants. Il ne possède généralement que deux gouvernes actives :

1. Profondeur → contrôle le tangage (monter ou descendre le nez de l’avion).

2. Dérive → contrôle le lacet (faire pivoter le nez à gauche ou à droite).

Pourquoi pas de roulis ?

-

Les avions deux axes n’ont pas d’ailerons, donc pas de contrôle direct du roulis.

-

Le virage s’effectue par la dérive (lacet), souvent assisté par le dièdre des ailes : l’inclinaison naturelle de l’aile provoque un roulis induit quand on agit sur le lacet.

3.8 – Durant un cycle de fonctionnement d’un moteur à pistons (4 temps) le seul temps où le piston monte du point mort bas au point mort haut avec les soupapes fermées est le temps :

- A. D’admission

- B. De compression

- C. De combustion/détente

- D. D’échappement

Dans un moteur à 4 temps, le piston effectue deux allers-retours (4 mouvements) pour un cycle complet.

Voici les étapes :

1. Admission : Le piston descend (du point mort haut au point mort bas). Soupape d’admission ouverte, soupape d’échappement fermée. Le mélange air-carburant entre.

2. Compression : Le piston remonte (du point mort bas au point mort haut). Les deux soupapes sont fermées. Le mélange est comprimé.

C’est la seule phase où le piston monte avec les soupapes fermées.

3. Combustion / Détente : L’étincelle enflamme le mélange, le piston est poussé vers le bas. Soupapes toujours fermées.

4. Échappement : Le piston remonte. Soupape d’échappement ouverte, soupape d’admission fermée. Les gaz brûlés sont expulsés

3.9 – L’avion représenté sur la photographie ci-après possède un train :

- A. Classique

- B. Tricycle

- C. Caréné

- D. Rentrant

Tricycle : Vrai car il s’agit d’un train principal avec une roulette de nez.

Classique : Faux car le train classique est constitué de 2 roues à l’avant et d’une roulette de queue comme certains avions de voltige ou le célèbre Piper J3.

Caréné : Faux car on voit que les roues sont ouvertes et non protégée. On peut voir le pneu directement. Le carénage permet de baisser la consommation.

Rentrant : Faux car on voit qu’il n’y pas de carénage ou de mécanisme apparent de train rentrant (bielle/contre bielle/amortisseur/trappe).

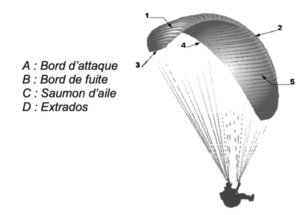

3.10 – Sur le plan ci-dessous, la combinaison correcte est :

- A. A2, B4, C3, D1

- B. A2, B4, C1, D3

- C. A4, B5, C2, D1

- D. A4, B2, C3, D5

Le bord d’attaque représente l’avant de l’aile => A2

Le bord de fuite représente l’arrière de l’aile => B4

Le saumon d’aile représente le « côté » de l’aile => C3

L’extrados représente le dessus de l’aile => D1

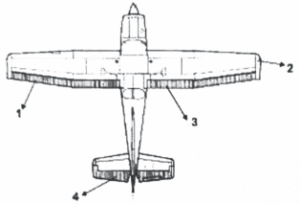

3.11 – Sur le plan ci-dessous, la combinaison correcte est :

- A. 1 : aileron, 2 : saumon, 3 : volet, 4 : gouverne de profondeur

- B. 1 : volet, 2 : saumon, 3 : aileron, 4 : gouverne de profondeur

- C. 1 : aileron, 2 : saumon, 3 : volet, 4 : gouverne de direction

- D. 1 : aileron, 2 : tab, 3 : volet, 4 : gouverne de direction

1 : aileron, 2 : saumon, 3 : volet, 4 : gouverne de profondeur

-

Aileron : Commande le roulis en faisant incliner l’avion latéralement.

-

Saumon : Partie terminale de l’aile, souvent profilée pour réduire la traînée.

-

Volet : Augmente la portance et la traînée pour les phases de décollage et d’atterrissage.

-

Gouverne de profondeur : Contrôle le tangage en faisant monter ou descendre le nez de l’avion.

3.12 – Sur un avion certifié, un moteur à pistons contenant 4 cylindres est pourvu au total de :

- A. 2 bougies d’allumage

- B. 4 bougies d’allumage

- C. 8 bougies d’allumage

- D. 0 bougies d’allumage

Sur un avion certifié équipé d’un moteur à pistons, chaque cylindre possède 2 bougies d’allumage.

Pourquoi 2 bougies par cyclindre ?

Pour sécurité redondante : si une bougie ou un circuit tombe en panne, l’autre continue d’assurer l’allumage.

Pour une meilleure combustion : l’allumage double assure une explosion plus complète et plus efficace du mélange air-carburant.

Dans le cas d’un moteur 4 cylindres :

2 bougies par cylindre × 4 cylindres = 8 bougies au total

3.13 – Cette machine est équipée :

- A. D’un train classique et d’ailes hautes

- B. D’un train tricycle et d’ailes hautes

- C. D’un train classique et d’ailes basses

- D. D ’un train tricycle et d’ailes basses

Il s’agit d’un avion train tricycle à aile basse. En effet, tricycle signifie que l’avion est équipé d’une roue avant, alors qu’un train classique serait équipé d’une roulette de queue.

Concernant les avions ailes hautes / basses, une aile basse est montée au-dessous du fuselage et une aile haute est montée au-dessus du fuselage.

3.14 – Quelle est la mauvaise classification :

- A. Aérodynes non motorisés : deltaplanes, planeurs

- B. Aérostat : deltaplane, ballons, dirigeables

- C. Engins aérospatiaux : lanceurs, fusées

- D. Engins spatiaux : satellites, sondes

Le deltaplane est un aérodyne, pas un aérostat.

Les aérostats sont des appareils qui volent grâce à la flottabilité dans l’air, comme les ballons et les dirigeables.

Le deltaplane utilise la portance aérodynamique, donc c’est un aérodyne.

3.15 – L’élément fléché correspond à :

- A. L’emplanture

- B. Un aileron basse vitesse

- C. Un volet

- D. Un winglet

L’emplanture : Partie de l’aile qui est fixée au fuselage de l’avion.

Un aileron basse vitesse : Gouverne de roulis spécialement conçue pour améliorer le contrôle à faible vitesse.

Un volet : Dispositif mobile sur l’aile qui augmente la portance et la traînée pour les phases de décollage et d’atterrissage.

Un winglet : Extension verticale ou inclinée à l’extrémité de l’aile qui réduit la traînée induite par les tourbillons marginaux.

3.16 – Un empennage dit « canard » :

- A. Est situé à l’avant de l’avion

- B. Remplace les ailerons

- C. Est synonyme d’empennage en V

- D. Est situé à l’arrière de l’avion

Un empennage « canard » est un type de configuration où une petite surface portante et de contrôle est placée à l’avant de l’avion, devant les ailes principales. Cette surface joue un rôle similaire à celui de la gouverne de profondeur classique située à l’arrière.

3.17 – Les acteurs du transport aérien (motoristes, compagnies aériennes, pétroliers) se sont engagés dans le développement d’un nouveau carburant pour remplacer le kérosène (JET A1), compatible et mixable avec le kérosène. De quel carburant s’agit-il ?

- A. EFIS : Ecological Fuel International Standard

- B. JET A2 : 2ème génération du JET

- C. AKI : Alternative Kerosene Initiative

- D. SAF : Sustainable Aviation Fuel

Le SAF (Sustainable Aviation Fuel) est un carburant d’aviation durable, développé pour remplacer partiellement ou totalement le kérosène (JET A1). Il est conçu pour être :

-

Compatible avec les moteurs d’avions actuels, sans modification majeure.

-

Mixable avec le kérosène traditionnel, permettant un usage progressif.

-

Plus respectueux de l’environnement, car produit à partir de sources renouvelables (biomasse, déchets, etc.) et réduit les émissions nettes de CO₂.

3.18 – Pour effectuer une rotation autour de l’axe de roulis, le pilote doit :

- A. Modifier la profondeur à l’aide du compensateur

- B. Déplacer le manche en avant ou en arrière

- C. Déplacer le manche à gauche ou à droite

- D. Actionner le palonnier

Pour faire une rotation autour de l’axe de roulis, le pilote déplace le manche latéralement (à gauche ou à droite).

-

La rotation autour de l’axe de roulis correspond à l’inclinaison latérale de l’avion, c’est-à-dire faire pencher l’aile droite ou gauche.

-

Cette rotation est contrôlée par les ailerons, qui sont commandés par le déplacement latéral du manche (gauche/droite).

3.19 – Le rotor anti couple d’un hélicoptère permet de contrôler :

- A. La rotation autour de l’axe de tangage

- B. La rotation autour de l’axe de lacet

- C. La rotation autour de l’axe de roulis

- D. La vitesse ascensionnelle

Le rotor anti-couple contrôle la rotation autour de l’axe de lacet.

Le rotor principal d’un hélicoptère génère un couple moteur qui tend à faire tourner le fuselage dans le sens inverse de la rotation des pales.

Le rotor anti-couple (ou rotor de queue) sert à contrer ce couple et à contrôler la rotation autour de l’axe de lacet (axe vertical), c’est-à-dire l’orientation du nez de l’hélicoptère à gauche ou à droite.

Le pilote d’hélicoptère utilise la commande du palonnier pour moduler la puissance du rotor anti-couple et ainsi gérer cette rotation.

3.20 – Le variomètre indique :

- A. La vitesse horizontale

- B. La vitesse verticale

- C. L’altitude

- D. Les variations de régime moteur

Le variomètre indique la vitesse verticale de l’aéronef.

-

Le variomètre est un instrument de bord qui indique la vitesse verticale de l’aéronef, c’est-à-dire la vitesse à laquelle il monte ou descend (exprimée en mètres par seconde ou pieds par minute).

-

Il permet au pilote de savoir s’il est en montée, descente, ou en palier, ce qui est crucial pour le contrôle du vol.

Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Partie n°5 : HISTOIRE ET CULTURE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL

5.1 – Un as de la Première Guerre mondiale a laissé son nom à une manœuvre acrobatique destinée à inverser rapidement la direction du vol. Il s’agit de :

- A. René Fonck

- B. Georges Guynemer

- C. Charles Nungesser

- D. Max Immelmann

Max Immelmann était un as de l’aviation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il est célèbre pour une manœuvre acrobatique qu’il a perfectionnée et qui porte désormais son nom : l’Immelmann.

Cette manœuvre consiste en une montée en chandelle suivie d’un demi-looping vers l’arrière, puis une rotation (demi-tonneau) pour remettre l’avion à l’endroit. Résultat : l’avion se retrouve à voler dans la direction opposée, à une altitude plus élevée.

Max Immelmann a donné son nom à une manœuvre aérienne encore utilisée dans l’aviation moderne.

Pourquoi pas les autres ?

-

René Fonck : As français le plus titré de la guerre (75 victoires), mais pas associé à une manœuvre.

-

Georges Guynemer : Héros national français, pilote emblématique, mais aucune manœuvre ne porte son nom.

-

Charles Nungesser : Célèbre pour ses exploits et sa personnalité flamboyante, mais là encore, pas de manœuvre à son nom.

5.2 – La compagnie Air France a été créée en :

- A. 1933

- B. 1945

- C. 1920

- D. 1970

Air France a été officiellement créée le 7 octobre 1933.

Elle est née de la fusion de plusieurs compagnies aériennes françaises de l’époque, notamment : Air Orient, Air Union, Compagnie Générale Aéropostale, CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne) et SGTA (Société Générale de Transports Aériens).

L’objectif de cette fusion était de regrouper les forces aériennes civiles françaises pour créer une compagnie nationale forte capable de rivaliser avec les compagnies étrangères. Elle est devenue la compagnie aérienne nationale française, et a joué un rôle clé dans le développement du transport aérien en France et à l’international.

Pourquoi pas les autres ?

-

1920 : trop tôt — certaines compagnies fusionnées existaient déjà, mais pas Air France elle-même.

-

1945 : Air France est nationalisée cette année-là, mais elle existait déjà depuis 1933.

-

1970 : aucune étape fondatrice majeure, bien après la création.

5.3 – On attribue aux chinois l’invention d’un engin volant « plus lourd que l’air » qui est :

- A. La lanterne céleste

- B. Le cerf-volant

- C. Le ballon dirigeable

- D. Le ballon à gaz

Les Chinois sont crédités de l’invention du cerf-volant, un engin plus lourd que l’air capable de voler grâce à la portance générée par le vent.

Le cerf-volant a été inventé en Chine vers le Ve siècle av. J.-C. Il était utilisé à l’origine pour : des communications militaires, mesurer des distances, tester le vent, ou même effrayer l’ennemi avec des formes impressionnantes.

Pourquoi pas les autres ?

-

A. La lanterne céleste : aussi d’origine chinoise, mais elle est plus légère que l’air (principe de l’air chaud).

-

C. Le ballon dirigeable : inventé bien plus tard, en Europe au XIXe siècle.

-

D. Le ballon à gaz : également plus léger que l’air, et inventé en Europe (fin XVIIIe siècle).

5.4 – En 1910, Henri Fabre est le premier à décoller à bord d’un :

- A. Bimoteur

- B. Hydravion

- C. Planeur

- D. Autogire

En 1910, Henri Fabre, ingénieur et inventeur français, est devenu le premier homme à faire décoller un hydravion, c’est-à-dire un avion capable de décoller et d’amerrir sur l’eau.

Date : 28 mars 1910.

Lieu : Étang de Berre, près de Marseille (France).

Appareil : le Fabre Hydravion, aussi appelé Le Canard.

C’était un avion à flotteurs, conçu et construit par Henri Fabre lui-même, en bois et toile.

Pourquoi pas les autres ?

-

A. Bimoteur : avion équipé de deux moteurs, mais ce n’est pas ce qui caractérisait l’exploit de Fabre.

-

C. Planeur : pas motorisé — les premiers vols planés avaient déjà eu lieu bien avant 1910.

-

D. Autogire : inventé plus tard (par Juan de la Cierva en 1923), il s’agit d’un précurseur de l’hélicoptère.

5.5 – Léonard de Vinci a envisagé un modèle de parachute :

- A. Composé d’une voilure tournante en plumes d’oiseau

- B. En forme de « tente » à faces rectangulaires ou triangulaires

- C. Comportant quatre vis d’Archimède

- D. De forme hémisphérique

Léonard de Vinci a imaginé un parachute vers 1485, et en a laissé un croquis dans ses carnets. Ce parachute avait une forme très particulière :

-

Structure : une pyramide à base carrée, soit une tente à quatre faces triangulaires.

-

Matériaux envisagés : toile de lin soutenue par des baguettes en bois.

Voici ce qu’il écrivait :

« Si un homme possède une tente faite de toile d’une largeur de 12 braccia (environ 7 mètres) de large et de 12 de haut, il pourra se jeter de n’importe quelle hauteur sans se blesser. »

Pourquoi pas les autres ?

-

A. Voilure tournante en plumes d’oiseau : correspond davantage à ses croquis d’ornithoptères, pas de parachutes.

-

C. Quatre vis d’Archimède : invention hydraulique, sans lien avec le parachute.

-

D. Forme hémisphérique : c’est la forme des parachutes modernes, mais pas celle imaginée par Léonard.

5.6 – Le tigre est un hélicoptère :

- A. Américain, complémentaire de l’Apache

- B. Soviétique, symbole de la Guerre froide

- C. Européen, de transports de troupes

- D. Franco-allemand, capable d’effectuer un looping

Le Tigre (ou EC665 Tigre) est un hélicoptère de combat développé conjointement par la France et l’Allemagne, via la société Eurocopter (aujourd’hui Airbus Helicopters).

Type : Hélicoptère d’attaque (et non de transport)

Nationalité : Franco-allemand

Entrée en service : début des années 2000

Utilisation : missions d’appui feu, lutte anti-char, escorte, reconnaissance armée

Particularité acrobatique : le Tigre est l’un des rares hélicoptères capables d’effectuer des manœuvres acrobatiques comme le looping, grâce à sa maniabilité et sa structure légère.

Pourquoi pas les autres ?

-

A. Américain, complémentaire de l’Apache : Faux — l’Apache (AH-64) est américain, mais le Tigre n’est pas américain.

-

B. Soviétique, symbole de la Guerre froide : Faux — aucun lien avec l’URSS ; les hélicoptères soviétiques emblématiques sont les Mi-24 Hind, etc.

-

C. Européen, de transport de troupes : Faux — ce n’est pas un hélicoptère de transport, mais un hélicoptère de combat.

5.7 – En quelle année a été créée la première patrouille de France ?

- A. 1946

- B. 1953

- C. 1920

- D. 1961

La Patrouille de France, célèbre formation acrobatique de l’Armée de l’air française, a été officiellement créée en 1953.

Date de création officielle : 17 mai 1953

Lieu : Base aérienne de Maison-Blanche, en Algérie (à l’époque française)

Elle est née de la volonté de créer une formation acrobatique permanente représentant l’aviation militaire française.

Historique de la flotte :

1953-1954 : OURAGAN DASSAULT

1954-1963 : MYSTERE DASSAULT

1964-1980 : FOUGA MAGISTER

1981-AUJOURDHUI : ALPHAJET DASSAULT DORNIER (8 avions)

Pourquoi pas les autres ?

-

A. 1946 : année de l’après-guerre, plusieurs patrouilles d’escadres existaient, mais pas encore la « Patrouille de France » officielle.

-

C. 1920 : trop tôt — il y avait des démonstrations aériennes, mais pas de patrouille nationale acrobatique.

-

D. 1961 : cette année marque un changement d’appareil (passage aux Fouga Magister), mais pas la création.

5.8 – WERNHER VON BRAUN est le père du programme spatial américain ayant amené́ un homme sur la lune. Il est également à l’origine de :

- A. L’avion Messerschmitt 262

- B. L’arme de représailles V2

- C. L’avion fusée ME163

- D. Le lanceur Soyouz

Wernher von Braun était un ingénieur allemand, spécialiste des fusées, qui a joué un rôle central dans :

- Le développement des fusées V2 pour l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

- Le programme spatial américain, notamment le développement de la fusée Saturn V, qui a permis l’envoi d’astronautes sur la Lune lors des missions Apollo.

Les V2 (Vergeltungswaffe 2 – « arme de représailles ») :

-

Première fusée balistique de l’histoire.

-

Lancée par l’Allemagne à partir de 1944 contre des villes comme Londres et Anvers.

-

Capable d’atteindre des vitesses supersoniques et d’atteindre sa cible sans être interceptée.

-

Wernher von Braun en a été le principal concepteur.

Pourquoi pas les autres ?

-

A. Messerschmitt 262 : premier avion de chasse à réaction opérationnel, développé par Willy Messerschmitt, pas von Braun.

-

C. Avion fusée ME163 : conçu par Alexander Lippisch, également allemand, mais aucun lien direct avec von Braun.

-

D. Lanceur Soyouz : programme spatial soviétique, conçu par Sergueï Korolev, rival de von Braun durant la course à l’espace.

5.9 – En 2009, Airbus inaugure le premier vol commercial du plus grand avion civil au monde. Cet avion s’appelle :

- A. A400M

- B. A380

- C. Triple 7

- D. BELUGA

En 2009, Airbus lance le premier vol commercial de l’A380, qui devient alors le plus grand avion civil au monde.

Type : avion de ligne long-courrier quadriréacteur

Particularité : Deux ponts sur toute la longueur de l’appareil

Capacité : environ 555 à 850 passagers, selon la configuration

Premier vol commercial : 25 octobre 2007 (avec Singapore Airlines), mais en 2009, plusieurs compagnies (dont Air France) commencent à l’exploiter.

Constructeur : Airbus, consortium européen

Pourquoi pas les autres ?

-

A. A400M : avion militaire de transport (pas civil), également d’Airbus.

-

C. Triple 7 : nom courant du Boeing 777, avion long-courrier américain, plus petit que l’A380.

-

D. BELUGA : avion cargo d’Airbus, utilisé pour transporter des pièces d’avion, non destiné au transport commercial de passagers.

5.10 – Dans quelle ville se trouve la base aérienne de la patrouille de France ?

- A. Salon-de-Provence

- B. Istres

- C. Étampes

- D. Le Bourget

La base aérienne de la Patrouille de France se situe à Salon-de-Provence, dans le sud de la France (région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Nom officiel : Base aérienne 701 Salon-de-Provence

C’est là que sont stationnés et entraînés les pilotes de la Patrouille de France.

Elle est également un centre de formation de l’Armée de l’air (notamment pour les officiers).

La Patrouille de France y est installée depuis 1964.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. Istres : base aérienne importante (BA 125), mais dédiée aux essais en vol et non à la Patrouille de France.

-

C. Étampes : lieu historique, la première patrouille acrobatique y a existé dans les années 1930, mais elle n’y est plus basée.

-

D. Le Bourget : célèbre pour son salon aéronautique, mais pas une base militaire de la Patrouille.

5.11 – L’avion ci-dessous est de conception des années :

- A. 1950

- B. 1980

- C. 1670

- D. 2000

Le Fouga CM-170 Magister est un avion d’entraînement militaire conçu dans les années 1950 en France.

Premier vol : 1952

Mise en service : milieu des années 1950

Usage principal : avion école pour la formation des pilotes militaires, notamment pour apprendre le pilotage à réaction.

Particularité : bipoutre, design innovant pour l’époque, léger et maniable.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. 1980 : trop tard, le Magister avait déjà plusieurs décennies d’utilisation.

-

C. 1670 : hors contexte historique (avant même l’aviation).

-

D. 2000 : trop récent, le Magister était déjà obsolète à cette époque.

5.12 – Au cours de la première guerre mondiale, la vitesse moyenne des avions de chasse sera multipliée par :

- A. 2

- B. 4

- C. 6

- D. 8

Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), la vitesse moyenne des avions de chasse a environ doublé.

Au début de la guerre : les avions de chasse volaient à environ 100 km/h.

À la fin de la guerre : les modèles plus avancés atteignaient environ 200 km/h.

Cette progression représente une multiplication par 2 de la vitesse moyenne.

-

Les progrès technologiques étaient importants, mais la technologie des moteurs, de l’aérodynamique et des matériaux limitait encore fortement la vitesse.

-

Une multiplication par 4, 6 ou 8 aurait été trop élevée pour cette période historique.

5.13 – Le premier vol de l’airbus A380 a eu lieu en :

- A. 2005

- B. 2000

- C. 2010

- D. 1995

Le premier vol de l’Airbus A380, le plus grand avion de ligne au monde, a eu lieu le : 27 avril 2005. Ce vol inaugural à Toulouse Blagnac avec 6 personnes à bord a marqué une étape majeure dans l’aéronautique civile.

-

L’A380 a été développé pour concurrencer le Boeing 747 sur les très gros porteurs.

-

Après plusieurs années de conception et de construction, le prototype a effectué son premier vol en 2005, avant d’être certifié et mis en service commercial en 2007, puis plus largement en 2009.

5.14 – Un peu avant la première guerre mondiale, l’ingénieur Raoul Badin se rend célèbre par une innovation concernant :

- A. Un instrument de bord destiné à mesurer la vitesse de l’aéronef par rapport à l’air dans lequel il évolue

- B. Le tir à travers l’hélice sans heurter les pales

- C. La disposition en étoile des cylindres d’un moteur

- D. Le siège éjectable

Raoul Badin, ingénieur français, est surtout connu pour avoir inventé un des premiers anémomètres (ou indicateurs de vitesse aérienne) fiables destinés aux avions.

Son anémomètre, appelé parfois « Badin », permet de mesurer la vitesse de l’avion par rapport à l’air (vitesse air ou vitesse indiquée).

Cet instrument est devenu un équipement standard dans les cockpits d’avions.

Il a grandement amélioré la sécurité et la précision du pilotage.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. Tir à travers l’hélice : attribué à Roland Garros (déflecteurs de balles) puis par l’ingénieur Anthony Fokker avec le système de synchronisation,

-

C. Disposition en étoile des cylindres : caractéristique des moteurs, Inventé par Robert Esnault-Pelterie (France), au début du 20ème siècle.

-

D. Siège éjectable : Inventé par Anastase Dragomir (Roumanie) en 1928, puis développé en France par Français Robert Cartier en 1948.

5.15 – Les première compétitions aériennes avant la Première Guerre Mondiale ont été soutenues par de grands donateurs comme :

- A. Michelin

- B. Dassault

- C. Chanel

- D. Lacoste

Les premières compétitions aériennes avant la Première Guerre mondiale ont été soutenues par des donateurs comme Michelin.

Michelin, célèbre fabricant de pneumatiques, a joué un rôle clé dans le développement de l’aviation. La société a notamment créé des prix et trophées, comme le Prix Michelin, pour encourager les progrès en aéronautique. Michelin était très impliqué dans les innovations technologiques liées aux pneus des avions, un élément crucial pour le succès des appareils.

Pourquoi pas les autres ?

-

Dassault : entreprise aéronautique française, mais fondée après la Première Guerre mondiale (années 1930).

-

Chanel : maison de couture, sans lien avec le sponsoring aérien de cette époque.

-

Lacoste : marque de vêtements créée en 1933, sans rapport avec l’aviation pré-1ère GM.

5.16 – En 1921 Adrienne Bolland fut la première à traverser :

- A. La cordillère des Andes

- B. Les Alpes

- C. La Méditerranée entre le continent et la corse

- D. Le continent antarctique

En 1921, Adrienne Bolland, aviatrice française, est devenue la première femme à traverser la Cordillère des Andes en avion.

Son exploit a eu lieu le 1er avril 1921.

Elle a volé entre Argentine et Chili, franchissant une chaîne montagneuse très difficile et dangereuse à survoler à cette époque.

Ce vol a marqué une étape importante dans l’histoire de l’aviation, surtout pour les femmes pilotes.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. Les Alpes : en 1910 par Jorge Chavez.

-

C. La Méditerranée entre le continent et la Corse : en 1913 par Roland Garros.

-

D. Le continent antarctique : encore inviolé par avion à cette époque. Tentatives en 1933 et 1935 par Lincoln Ellsworth.

5.17 – En quelle année Charles Lindbergh a t-il traversé l’Atlantique pour la première fois ?

- A. 1909

- B. 1913

- C. 1927

- D. 1941

Charles Lindbergh est célèbre pour avoir réalisé la première traversée en avion en solitaire sans escale de l’Atlantique Nord.

Date : du 20 au 21 mai 1927

Trajet : de New York (États-Unis) à Paris (France)

Avion : le Spirit of St. Louis

Durée : environ 33 heures et 30 minutes

Ce vol a marqué une avancée majeure dans l’aviation et a fait de Lindbergh une célébrité mondiale.

Pourquoi pas les autres ?

-

1909 : Traversée de la Manche attribuée à Louis Bleriot.

-

1913 : Traversée de la Méditéranée attribuée à Roland Garros.

-

1941 : trop tard, Lindbergh avait déjà fait cette traversée.

5.18 – En 1930 les pilotes français Costes et Bellonte traversent l’Atlantique Nord dans le sens Paris – New York aux commandes du :

- A. Breguet 19 « point d’interrogation »

- B. Bernard191 GR « oiseau Canari »

- C. Ryan NYP « Spirit of St Louis »

- D. Latécoère 28-3 « conte de la Vaulx »

En 1930, les pilotes français Dieudonné Costes et Maurice Bellonte ont réalisé la première traversée de l’Atlantique Nord dans le sens Paris – New York.

Ils ont volé à bord d’un Breguet 19, surnommé « Point d’Interrogation ».

Ce vol historique a eu lieu du 1er au 2 septembre 1930.

Leur exploit a marqué une étape importante dans la navigation aérienne transatlantique, particulièrement dans le sens est-ouest, qui est plus difficile à cause des vents dominants.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. Bernard 191 GR « Oiseau Canari » : avion français célèbre, mais utilisé pour d’autres records. Visible au Bourget – 1932

-

C. Ryan NYP « Spirit of St. Louis » : avion de Charles Lindbergh, pour la traversée New York – Paris en 1927.

-

D. Latécoère 28-3 « Conte de la Vaulx » : avion utilisé pour le transport postal, notammant par Jean Mermoz

5.19 – Parmi ces avions à réacteurs, celui ayant initié le transport de masse en nombre de passagers est :

- A. Le Boeing 747

- B. Le Concorde

- C. Airbus Béluga

- D. L’Airbus 380

Le Boeing 747, surnommé le « Jumbo Jet », est l’avion qui a véritablement initié le transport de masse de passagers grâce à sa capacité exceptionnelle.

Premier vol : 1969

Capacité : environ 400 à 500 passagers en configuration standard, bien plus que les avions précédents.

Impact : il a révolutionné l’aviation commerciale en rendant les voyages aériens de masse accessibles.

Économie : permis de réduire le coût par passager grâce à une plus grande capacité.

Pourquoi pas les autres ?

-

B. Concorde : avion supersonique, très rapide mais capacité réduite (~100 passagers) et destiné à un marché de niche, pas au transport de masse.

-

C. Airbus Béluga : avion cargo spécialisé dans le transport de pièces aéronautiques, pas un avion commercial passagers.

-

D. Airbus A380 : avion très gros porteur moderne (plus grand que le 747), mais arrivé plus tard (2005), après que le Boeing 747 ait déjà popularisé le transport de masse.

5.20 – Le premier vol commercial d’Arianne 6 a eu lieu en :

- A. 2025

- B. 2020

- C. 2018

- D. 2010

L’Ariane 6 a effectué son premier vol commercial en 2025.

L’Ariane 6, lanceur européen conçu pour succéder à l’Ariane 5, a effectué son premier vol inaugural le 9 juillet 2024, mais celui-ci était non commercial, emportant uniquement des charges tests et satellites d’essai.

Son premier vol commercial officiel a eu lieu le 6 mars 2025, à bord de la mission VA263, emportant le satellite militaire CSO‑3, en collaboration avec la DGA et le CNES.

Sujet & Corrigé – Examen BIA 2025

Partie n°6 : ANGLAIS AÉRONAUTIQUE

6.1 – Le signe VFR signifie :

- A. Very Famous Runway

- B. Visual Flight Rules

- C. Visual Flight Runway

- D. Vertical Flight Radian

VFR signifie Visual Flight Rules, soit règles de vol à vue en français.

Les vols VFR ne sont autorisés que dans des conditions météorologiques suffisamment bonnes (bonne visibilité, absence de nuages bas, etc.) pour permettre au pilote de voir et éviter les obstacles ou autres aéronefs.

Opposé à IFR (Instrument Flight Rules) qui est utilisé dans des conditions de vol aux instruments.

6.2 – L’anémomètre est appelé :

- A. Speedmaster

- B. Air Speed Indicator

- C. Speedtachymeter

- D. Vertical Speed Indicator

L’anémomètre dans un avion est appelé en anglais Air Speed Indicator (ASI).

Les instruments de bord sont très souvent appelés des « indicators » en anglais. En voici quelques exemples courants :

-

Air Speed Indicator (ASI) : Indicateur de vitesse air

-

Vertical Speed Indicator (VSI) : Indicateur de vitesse verticale

-

Attitude Indicator (AI) ou horizon artificiel : Indique l’attitude de l’avion (inclinaison et assiette). À ne pas confondre avec l’altitude.

-

Heading Indicator ou compass : Indicateur de cap (ou compas), qui montre la direction suivie par l’avion.

6.3 – Pendant un essai radio, la tour de contrôle vous répond «Loud and clear ». Cela signifie que :

- A. Le volume de votre radio est trop élevé

- B. La tour de contrôle vous reçoit cinq sur cinq

- C. Votre émission radio est hachée

- D. Il est claire que votre radio ne fonctionne pas

Quand la tour de contrôle répond « Loud and clear » lors d’un essai radio, cela signifie que :

-

Loud : le volume est fort, c’est-à-dire bien audible

-

Clear : le son est net, sans distorsion ni parasites

Autrement dit, votre transmission est parfaitement reçue, équivalent à l’expression « cinq sur cinq », qui évalue à la fois le volume (force du signal) et la clarté.

6.4 – Dans un message météo, que signifie le sigle NSC :

- A. No Significant Clouds

- B. No Significant Ceiling

- C. Nimbus Stratus Cumulus

- D. No stratus Crossing

Dans un message météo aéronautique (comme un METAR), le sigle NSC signifie No Significant Clouds, soit en français pas de nuages significatifs.

Cela indique qu’aucun nuage dangereux ou impactant pour la navigation aérienne (comme les cumulonimbus ou les nuages bas) n’est présent sous le niveau de responsabilité du contrôle (généralement en dessous de 5 000 ft ou de la plus basse altitude minimale du secteur).

6.5 – Dans un message météo, vous lisez « BECMG ». Cela signifie :

- A. Backup Emergency Cabin Magnifying Glass

- B. Blast Effect Check Main Gear

- C. Be Careful Major Gust

- D. BECoMinG

Dans un message météo aéronautique (comme un TAF, qui est une prévision), le sigle BECMG signifie « BECOMING », soit « évolution prévue vers… » en français.

Cela indique qu’une modification progressive des conditions météorologiques est attendue pendant une période donnée. Ce changement n’est ni instantané, ni brusque, mais se produit progressivement.

Exemple : BECMG 1214 25015KT

« Cela signifie que entre 12h et 14h UTC, le vent deviendra 250° à 15 nœuds. »

6.6 – A « sweptback wing aircraft » désigne un avion :

- A. A ailes hautes

- B. A ailes Basses

- C. Equipé d’un plan canard

- D. A ailes en flèches

Un « sweptback wing aircraft » désigne un avion à ailes en flèche, c’est-à-dire dont les ailes sont inclinées vers l’arrière par rapport à l’axe longitudinal de l’avion.

Cette configuration est très courante sur les avions à haute vitesse, notamment les avions de ligne et les avions militaires à réaction, car elle permet de réduire la traînée à des vitesses proches ou supérieures à Mach 1.

6.7 – Le terme « constant speed propeller » signifie :

- A. Une autorisation donnée par le contrôle aérien d’effectuer une montée à vitesse constante

- B. Un turboréacteur à vitesse de rotation fixe

- C. Une hélice à vitesse constante

- D. Un dispositif permettant de conserver une même vitesse de vol en palier horizontal, en montée ou en descente

Le terme « constant speed propeller » désigne une hélice à pas variable qui permet de maintenir une vitesse de rotation constante du moteur (mesurée en tours par minute – RPM), quelle que soit la puissance demandée ou la phase de vol (montée, croisière, descente).

Cela permet d’optimiser la performance, la consommation et la puissance du moteur selon la situation de vol.

6.8 – Dans un message météo, que signifie le terme CAVOK ?

- A. Ceiling And Visibility OK

- B. Clear And Visibility OK

- C. Control And View OK

- D. Cockpit And Vision OK

Dans un message météo aéronautique (comme un METAR), le terme CAVOK signifie :

« Ceiling And Visibility OK », soit en français : « Plafond et visibilité OK ».

Cela indique que les conditions météorologiques sont excellentes pour le vol à vue (VFR). Plus précisément, cela veut dire que :

- La visibilité est de 10 km ou plus

- Il n’y a pas de nuages significatifs (pas de nuages en dessous de 5 000 ft ou de la plus basse altitude minimale du secteur)

- Aucun phénomène météorologique significatif (pluie forte, orage, brouillard, etc.)

6.9 – Le terme anglais employé pour désigner la gouverne de profondeur est :

- A. Ailerons

- B. Flaps

- C. Elevator

- D. Gear

En anglais, la gouverne de profondeur (située à l’arrière de l’avion, sur l’empennage horizontal) est appelée elevator. Elle contrôle le mouvement de tangage de l’avion, c’est-à-dire l’inclinaison du nez vers le haut ou vers le bas.

Gouverne de profondeur = Elevator

Les autres réponses :

-

Ailerons : gouvernes situées sur les ailes, qui contrôlent le roulis (inclinaison latérale).

-

Flaps : volets hypersustentateurs, utilisés pour augmenter la portance à basse vitesse (décollage, atterrissage), ne sont pas des gouvernes.

-

Gear : signifie train d’atterrissage (« landing gear »), sans rapport avec le contrôle en vol.

6.10 – La couverture nuageuse correspondant au terme Anglais « Overcast » est :

- A. Ciel clair

- B. Ciel partiellement couvert

- C. Ciel totalement couvert

- D. Visibilité réduite

Le terme « Overcast » en météo aéronautique signifie que le ciel est complètement couvert de nuages, sans trou visible.

-

Cela correspond à une couverture nuageuse de 8 octas (8/8), soit la totalité du ciel.

-

C’est une indication importante car un ciel overcast limite la visibilité vers le haut et impacte souvent les conditions de vol à vue.

Overcast = Ciel totalement couvert (8/8)

Les autres réponses :

-

Ciel clair : contraire d’overcast.

-

Ciel partiellement couvert : ce serait un ciel couvert entre 1 et 7 octas, (FEW, SCATTERED, BROKEN)

-

Visibilité réduite : concerne la visibilité horizontale, pas la couverture nuageuse.

6.11 – Le terme anglais « Maximum Take Off Weight » signifie :

- A. Masse maximale à vide de l’aéronef

- B. Masse maximale au décollage de l’aéronef

- C. Masse maximale utile de l’aéronef

- D. Masse marchande maximale de l’aéronef

Le terme « Maximum Take Off Weight » (MTOW) désigne la masse maximale autorisée pour un aéronef au moment du décollage.

Cela inclut toute charge transportée : la masse de l’avion à vide, le carburant embarqué, les passagers, le fret, etc.

Le respect du MTOW est crucial pour la sécurité, la performance et la certification de l’avion. Dépasser ce poids peut entraîner des risques pour la structure, les performances au décollage et la maniabilité.

6.12 – En anglais, l’expression “prêt au décollage, piste 12” se dit :

- A. Stand-by to take of runway one two

- B. Holding short take of runway twelve

- C. Ready for take off runway one two

- D. Clear for take off runway twelve

L’expression française « prêt au décollage, piste 12 » se traduit en anglais par « ready for take off runway one two ».

-

Ready for take off signifie que l’avion est prêt à décoller.

-

Runway one two correspond à la piste numéro 12 (les chiffres de la piste sont prononcés un par un en anglais).

Différent de Clear for take off (autorisation réelle de décoller).

Important pour les futurs pilotes : Il s’agit ici d’une phraséologie non standard ! Le mot Take Off n’est jamais utilisé à l’initiative du pilote, mais seulement par l’ATC qui donne une clearance. L’avion peut se signaler « prêt » en utilisant la phraséologie « Ready for departure ».

6.13 – « Leading edge » signifie :

- A. Bord d’attaque

- B. Bord de fuite

- C. Longeron

- D. Lisse

Le terme « Leading edge » en aviation désigne le bord d’attaque d’une aile, c’est-à-dire la partie avant de l’aile qui rencontre en premier l’air lors du déplacement de l’avion.

Leading edge = Bord d’attaque de l’aile

Les autres réponses :

-

Bord de fuite : en anglais, c’est Trailing edge, le bord arrière de l’aile.

-

Longeron : structure interne, en anglais spar.

-

Lisse : élément structurel, en anglais stringer.

6.14 – Le terme anglais « Ramp » désigne :

- A. La piste de décollage

- B. L’aire de traffic

- C. La piste d’atterrissage

- D. Les cales de l’avion

En aviation, le terme anglais « Ramp » désigne l’aire de trafic, c’est-à-dire la zone au sol où les avions sont stationnés pour le chargement, le déchargement, le ravitaillement, et la préparation avant le départ.

Cette zone est distincte des pistes de décollage et d’atterrissage, et des taxiways.

Ramp = Aire de trafic (zone de stationnement et préparation des avions)

Les autres réponses :

-

La piste de décollage : se dit runway.

-

La piste d’atterrissage : également runway.

-

Les cales de l’avion : ce sont les chocks en anglais.

6.15 – En anglais, la gouverne de direction est appelée :

- A. Elevator

- B. Rudder

- C. Bubbler

- D. Flaps

La gouverne de direction est appelée en anglais rudder. Elle est située sur la partie verticale de l’empennage (la dérive). Elle permet de contrôler le mouvement de lacet, c’est-à-dire la rotation de l’avion autour de son axe vertical (gauche/droite).